≪接着・原賀塾≫

講師:(株)原賀接着技術コンサルタント

首席コンサルタント、工学博士

原賀康介

==============================================

pdfファイル版(第1回~第25回)販売のお知らせ

・<接着・原賀塾>の 第1回から第25回 を読みやすくまとめた「pdfファイル版」(A4版 全137ページ)を作成いたしました。

・このpdfファイルは、印刷、検索、テキスト・画像のコピー、編集など全てのpdf機能が使用できます。しおりも付いています。

・一部3,000円(消費税別)での販売とさせて頂きます。

・「個人単位での使用」に限定させていただきます。

ご購入をご希望の方は、「下記の購入申込バナー」からお申し込み下さい。

・お申し込み受付後、pdfファイルと開封パスワード、Cv接着設計法計算シートのExcelファイル、請求書をメールでお送りします。(送信まで1週間ほどかかる場合がありますが、ご容赦ください。)

・受領後、翌月末までに銀行口座にお振り込みください。

==============================================

12.接着の耐久性(劣化)

12.4 水分劣化

(4)接着部の水分濃度と接着強度の関係

図12-23は、幅Wで長さが非常に長い接着部における水分の侵入箇所を示したものです。両端を無視すると、水分は幅Wの両側面から侵入します。

図12-23 幅Wで長さが非常に長い接着部への水分の侵入箇所(両端部は無視)

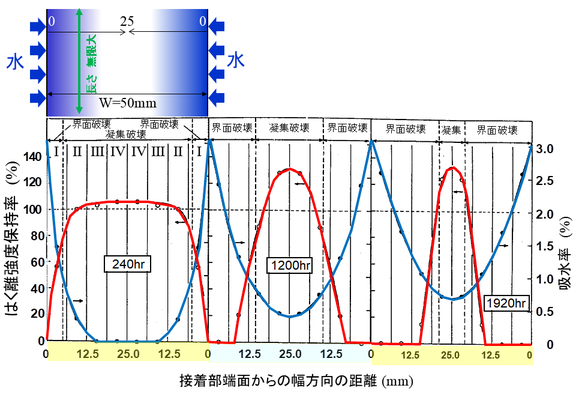

図12-24は、幅Wが50mmの細長い接着部に、両側面から侵入した水分の幅方向の吸水率分布(青線)と接着強度の分布(赤線)を示したものです。暴露環境は、70℃90%RH雰囲気で、240hr、1200hr、1920hr暴露後の状態です。接着剤は、二液室温硬化型変性アクリル系接着剤(SGA)です。吸水率および接着強度は、幅50mmを領域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに8分割した6.25mmごとに測定しています。

図12-24 幅50mmの細長い接着部における吸水率と接着強度の分布

(4-1) 吸水率の分布

図12-24に示すように、吸水率の分布は、両側面ではすぐに飽和吸水率に達し、内部に向かって放物線状に減少しています。暴露240時間後では、側面から12.5mm以上の内部(領域Ⅲ、Ⅳ)には水はまだ入っていません。暴露時間の増加につれて、中央部にも水分が侵入していき、1920時間後には、中央部(領域Ⅳ)でも0.7%程度の吸水率になっています。吸水率は、図12-25に示す、アルミ箔サンドイッチサンプルを所定時間暴露後、両端32.5mmづつを切断後、幅6.25mm、長さ95mmに8分割(領域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)して重量から求めています。結果を図12-26に示しました。

図12-25 図12-24の吸水率分布測定のためのサンプル

図12-26 図12-25の領域Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳの吸水率の平時変化(70℃90%RH)

初期に凝集破壊している場合は、接着部への水分の拡散には、<Fickの拡散の法則>が適用できます。幅Wで長さが長い接着部の端面から距離xにおける飽和吸水率Mmに対する吸水率比(Mx/Mm)は、12-4(1)式で求めることができます。飽和吸水率Mmと拡散係数Dは、実験で求める必要があります。

式12-4 幅Wで長さが長い接着部の端面から距離xにおける飽和吸水率Mmに対する吸水率比(Mx/Mm)

図12-27は、飽和吸水率Mmと拡散係数Dを求めるために行った実験の結果です。サンプルは、接着剤だけを硬化させたバルク体ではなく、界面を伝わる水分量も含めて測定するために、アルミ箔のサンドイッチ試験体を用いています。飽和吸水率Mmは、幅5mmと10mm(長さ120mm)のサンプルで測定した結果、3.1%でした。拡散係数Dは、図12-25の試料を用いて、暴露後両端を切断した幅50mmのサンプルで測定しています。12-4(2)式で長さbを∞として、直線部分の傾きから求めた拡散係数Dは1.72×10-7cm2/secです。

図12-27 飽和吸水率Mm および 拡散係数D を求めるための吸水率測定結果

(幅Wのアルミ箔サンドイッチ試料)

この拡散係数を用いて12-4(1)式で、幅50mmにおける吸水率分布を計算した結果は、図12-24の実験結果と非常に良い一致を示しました。

(4-2) 接着強度の分布

図12-24に示すように、接着強度は、吸水率が高くなった部分では低下し、1200時間後には領域Ⅰの強度はゼロ、1920時間後には領域Ⅰ、Ⅱの強度はゼロと、時間とともに強度ゼロの部分が内部に向かって拡がっています。破壊状態も、図12-24中に示すように、初期の完全凝集破壊から、暴露時間とともに、周辺から界面破壊に移行しています。

各領域の接着強度は、アルミ箔では測定できないため、図12-28に示すように、幅Wが12.5mm、25.0mm、37.5mm、50.0mmの4種類のステンレスはく離試験片を用いて、浮動ローラー式剥離試験を行い、それぞれの強度を求めて、幅12.5mmの試験片の強度は、領域Ⅰ×2の強度、幅25mmの試験片の強度は、領域(Ⅰ+Ⅱ)×2の強度、幅37.5mmの試験片の強度は、領域(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)×2の強度、幅50mmの試験片の強度は、領域(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)×2の強度として、それぞれの試験片の強度差から、領域Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの強度を求めています。図12-28の右の写真は、480時間後の破壊状態で、周辺から界面破壊に変化しているのがわかります。(初期は全面凝集破壊)

図12-28 図12-24の領域Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳの接着強度の求め方

図12-24で、1200時間後、1920時間後に、中央部の接着強度が上昇していますが、これは、暴露中の温度(70℃)で後硬化が生じたためではありません。後硬化しないように、暴露開始前に80℃で十分なエージングをしています。では、なぜ強度が上昇したのでしょうか。これは、内部応力の解放によるものと考えられます。即ち、<第17回>の11.3で述べたように、接着剤の硬化段階で、接着層には硬化収縮応力が作用していますが、<第19回>の11.6で述べたように、接着剤が吸水すると体積が膨張して内部応力は低減します。内部応力が低減すると、その分高い強度となるということです。図12-24から、吸水していない状態では、硬化収縮応力によって、接着強度が30%程度も低くなっていたことがわかります。

図12-29 図12-24から求めた吸水率と接着強度の関係

この結果から、吸水率が0.8%(飽和吸水率3.1%の約1/4)付近を境として、それ以下では強度低下は無く、それ以上では接着強度はほぼゼロとなっています(最低値で判断しています)。これを<単純化>すると、図12-29(右)のようになります。この結果から、接着強度は、吸水率がある閾値を超えるとゼロになると考えれば、安全サイドの推定に適用できそうです。閾値は、接着剤の種類や被着材の種類や表面処理などで変わることが考えられます。耐水性に関する種々の文献から、エポキシ系接着剤では、飽和吸水率の1/3程度のところで強度が急激に低下するようです。

なお、 (4-1) ~ (4-3) に関して、さらに詳しく知りたい場合は、下記文献を参照ください。

(参考文献)原賀康介 ; ”接着部における吸水率及び接着強度の分布とその経時変化”, 日本接着協会誌, Vol. 23, No.5, PP. 178-184, (1987).

(4-4) 有限要素法による吸水率分布の計算と接着強度の予測

接着部への水分の侵入は、Fickの拡散で説明できるので、有限要素法解析(FEM)で接着部内の吸水率の分布を求めれば、実際の製品の種々の接着部にも適用ができます。有限要素解析ソフトには、接着部の吸水率分布を計算する汎用ソフトはありませんが、水の拡散におけるFickの法則は、熱伝導における拡散の式と同じなので、汎用ソフトとして組み込まれている非定常の熱伝導解析ソフトを用いれば解析が可能です。熱伝導率の代わりに水の拡散係数を入れ、被着材が水分を通さない場合は、被着材の熱伝導率を0とし、接着部内外の温度差を1degとすれば計算できます。水の拡散係数Dは、温度と相対湿度、圧力によって変化します。計算に用いる拡散係数は実験で求める必要があります。

図12-30は、<第29回>の図12-19の、一辺の長さが異なる正三角形状の接着部における吸水率分布の経時変化を、拡散係数D=1.72×10-7cm2/secとして、有限要素法で求めたものです。大きな三角形(S/L=6.25)では、240時間後でも、吸水率が20%以下の部分が残っていますが、小さな三角形(S/L=3.00)では、120時間後には、吸水率は全面40%以上となっています。

図12-30 一辺が43.3mmと20.8mmの正三角形接着部内の吸水率分布の経時変化(有限要素法解析)

このように、接着部内の吸水率の分布が求まれば、3)で述べたように、飽和吸水率に対する吸水率比が、ある閾値を境として、強度100%と0%の領域がわかります。即ち、[ 吸水率が閾値以下の面積 / 接着面積全体 ] が強度保持率となります。閾値のデーターはほとんどないため、私は、3)の結果から、吸水率比25%を用いていますが、閾値を20%などに下げれば、安全サイドの推定を行うことができます。水分劣化を考慮した接着部の設計には有力な方法です。

図12-31は、12-4(1)式を用いて、接着部の幅Wを変化させたときに、平均吸水率がある一定値(ここでは1.32%とした)に達するまでの時間と吸水率の分布を求めたものです。

図12-31 接着部の幅Wを変化させたときに、平均吸水率がある一定値(ここでは1.32%とした)に達するまでの時間tと吸水率の分布

中心部の吸水率は、幅にかかわらず一定値(ここでは0.38%)となります。接着部の幅Wと一定の平均吸水率に達する時間tの関係を表にしてみると、図12-31(右上)のように、同じ平均吸水率に達する時間tは、幅Wの比の二乗倍となることがわかります。即ち、劣化速度は、幅Wを2倍にすると1/4倍になり、幅を3倍にすると1/9倍になる、逆に、幅を1/2にすると4倍、幅を1/3にすると9倍に加速される、と言えます。図12-32は、接着部の幅が12.5mmと25mmの試験片における屋外暴露試験の結果です。破線(Ⅱ)の傾きは、破線(Ⅰ)の傾きを1/4にしたものですが、実験結果と良く一致しています。

図12-32 細長い接着部における接着部の幅と屋外暴露耐久性の例

|

【PR】コンサルタント業務を受け付けています。 弊社では、企業での開発や不具合対策の支援や社員向け教育などの業務を行っています。 課題を有しておられる場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。 詳細はこちらをご覧ください。 |

| <接着・原賀塾>の掲載内容は、著作権法によって保護されており、著作権は(株)原賀接着技術コンサルタントに帰属します。引用、転載などの際は弊社までご連絡ください。(会社内や団体・学術機関・研究機関内でのご活用に関してはこの限りではありません。) |

-------------------------------------------------------------------------------------

株式会社 原賀接着技術コンサルタント